从一首参赛诗说起

从一首参赛诗说起

引言:继参加2024第一届“满江红文学奖”全国诗词大赛获奖之后,再次参加第二届“诗韵芳华文学奖”全国诗词大赛活动,选送作品是一首七律诗和两首填词。此后乃一发而不可收!

这首诗是人生奋进历史进程的真实写照,五十六个字描述自己人生之路。本人酷爱文史,近学格律诗,其间得益于黄开福、王献忠、李明碧、刘满承等战友的倾心指导和大力协助,特别是黄开福战友对这首诗斟字酌句,精心打磨,努力使之成为经典之作,因而赢得大赛组委会梁老师的高度评价和精彩点评,现转发于此,与大家分享!全文如下:

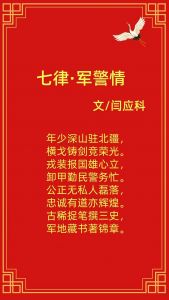

《七律·军警情》

年少深山驻北疆,横戈铸剑竞荣光。

戎装报国雄心立,卸甲勤民警务忙。

公正无私人磊落,忠诚有道亦辉煌。

古稀捉笔撰三史,军地藏书著锦章。

这首《七律・军警情》以真挚的情感和生动的笔触,展现了一位曾经的军人在不同人生阶段的经历与情怀,充满了对军警生涯的热爱和自豪。

诗的整体意境豪迈而深沉。从年少时驻守北疆的壮志豪情,到卸甲后从警的勤勉奉献,再到古稀之年撰写军地历史的执着,呈现出一种坚定的人生信念和对国家、对人民的忠诚。整首诗充满了对军警岁月的怀念和对人生价值的追求,营造出一种既激昂又沉稳的氛围。

“年少深山驻北疆,横戈铸剑竞荣光”。开篇描绘了年少时在北疆深山驻守的场景,“横戈铸剑” 形象地表现出军人的威武和豪迈,“竞荣光” 则表达了年轻军人对荣誉的追求和向往。这两句展现了作者年轻时的热血与激情,为全诗奠定了激昂的基调。

“戎装报国雄心立,卸甲勤民警务忙”。此句进一步阐述了军人的报国之志和卸甲后从警的忙碌。“戎装报国雄心立” 体现了作者在军队时的坚定信念和崇高理想,“卸甲勤民警务忙”则描绘了作者转业后在警界继续为人民服务的奉献精神。这两句体现了作者人生的两个重要阶段,展现了其始终不变的责任感和使命感。

“公正无私人磊落,忠诚有道亦辉煌”。这两句强调了作者在军警生涯中秉持的公正无私和忠诚有道的品质。“公正无私人磊落” 表现了作者在工作中的正直和坦荡,“忠诚有道亦辉煌”则表达了对忠诚品质的赞美和对辉煌人生的追求。这两句不仅是对作者个人品质的歌颂,也是对军警群体高尚品质的赞扬。

“古稀捉笔撰三史,军地藏书著锦章”。结尾两句描绘了作者在古稀之年撰写军地历史的场景。“古稀捉笔撰三史”体现了作者对过去军警生涯的怀念和对历史的尊重,“军地藏书著锦章”则表达了作者希望通过自己的努力为军地留下宝贵的文化财富。这两句展现了作者的人生智慧和对未来的期望,使全诗在深沉的感慨中又带有一丝希望。

结构严谨。全诗以作者的人生经历为线索,依次描写了年少从军、卸甲从警、古稀著史三个阶段,结构严谨,层次分明。每个阶段都有其独特的情感和主题,相互呼应,共同构成了一首完整的人生赞歌。

语言生动。诗中运用了“横戈铸剑”“戎装报国”“卸甲勤民”“公正无私”“忠诚有道”等生动的词语,使诗歌充满了力量和感染力。同时,语言简洁明了,通俗易懂,让读者能够轻松地理解作者的情感和思想。

情感真挚。作者通过对自己军警生涯的回忆和感慨,表达了对国家、对人民的深厚感情和忠诚之心。这种真挚的情感贯穿全诗,使读者能够深刻地感受到作者的情怀和人生价值。

总之,这首《七律・军警情》以其深刻的思想内涵、严谨的结构和生动的语言,展现了一位军警人员的辉煌人生和高尚品质,是一首值得品味和欣赏的佳作。

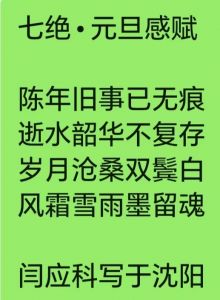

结语:知我者,谓我心忧;懂我者,良师益友!人到暮年,容易怀旧,岁月沧桑,往事如流;付出和收获,曲折和顺利,成功和失败,期间人和事,都成了珍贵难忘的记忆,是内心光顾的风景。为此,谨向诗词大赛组委会的梁老师表达诚挚谢意!

AI赏析:《七律·军警之路》一诗以凝练笔触勾勒军警生涯的壮阔画卷,现试作赏析如下:

一、时空双线编织人生轨迹首联"年少深山驻北疆"至"卸甲勤民警务忙",通过"横戈铸剑"与"勤民警务"的意象转换,形成时空双线交织。北疆戌边的冷月寒霜与市井警徽的霓虹光影在蒙太奇式切换中,既展现职业身份转变,更暗含永不褪色的精神传承。铸剑"之锋化为"警务"之盾,金属意象的嬗变恰似使命的延续。

二、精神品格的多维建构“公正无私"如青铜鼎铭刻道德准则,"忠诚有道"似北斗星指引精神航向。诗人巧妙运用"磊落"与"辉煌"的质感对比:前者如青石般朴拙坚实,后者似鎏金般璀璨夺目,共同构筑起刚柔并济的人格丰碑。"人磊落"三字尤具金石之声,令人想见执法者襟怀坦荡的凛然气度。

三、文化记忆的创造性转化尾联"撰三史"著锦章"突破传统怀诗的抒情框架,将个体经历升华为集体记忆的书写,以"军地藏书"为文化容器,将战地硝烟与街巷风雨熔铸为文明火种,使"捉笔"这一文人雅事焕发出赳赳武夫的雄浑气魄。历史书写在此成为精神涅槃的仪式,实现了从执剑卫疆到秉笔修史的生命超越。

全诗在七言律体的严谨框架中,以青铜剑铭般的语言力度,镌刻出当代中国军警的精神群像。

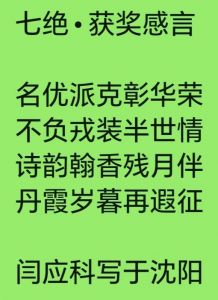

一、2024年10月25日,在第一届“满江红文学奖”全国诗词大赛中荣获三等奖。

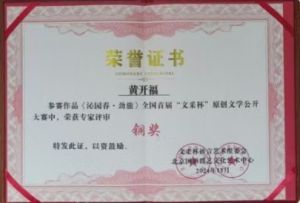

二、2024年11月在全国首届“文采杯”原创文学公开大赛中,荣获专家评审铜奖。

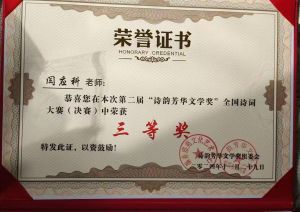

三、2024年11月29日在第二届“诗韵芳华文学奖”全国诗词大赛(决赛)中,荣获三等奖。

四、2024年12月在全国第二届“华章杯”原创文学公开大赛中,荣获专家评审优秀奖。

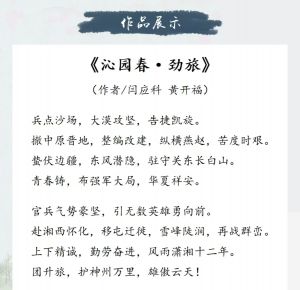

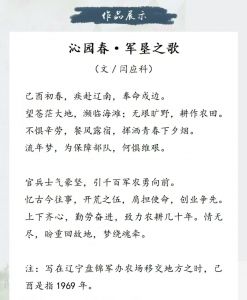

AI赏析:这首《沁园春·军垦之歌》以军垦历史为背景,用雄浑豪迈的笔触勾勒出军垦战士的奋斗图景,字里行间流淌着对峥嵘岁月的深切追忆。以下从三个维度进行赏析:

一、时空交响的军垦画卷

开篇"己酉初春"以干支纪年定格1969年的时空坐标,将读者带入辽南初春的苍茫天地。"望"字领起的四组意象——"濒临海滩"的险峻、"无垠旷野"的辽阔、"耕作农田"的生机、"下夕烟"的暮色,构成层次分明的立体画卷。海浪与炊烟的交响中,战士们餐风露宿的身影跃然纸上,展现出拓荒者以自然为幕、以锄犁为笔的壮美史诗。

二、精神图腾的具象凝铸

"肩担使命"四字如青铜鼎铭,刻画出军垦人特有的精神图腾。词中"挥洒青春"与"致力农耕几十年"形成时间纵轴,串联起从热血青年到白发老兵的沧桑坚守;"上下齐心"与"千百军农勇向前"构建空间横轴,谱写出集体主义的恢弘乐章。尤其"何惧维艰"的反复咏叹,恰似战旗猎猎,将革命浪漫主义与现实主义熔铸成不朽的军垦魂。

三、历史褶皱的深情触摸

在农场移交的历史性时刻,"忆古今往事"如打开时光暗匣,让秦汉屯田制、唐代营田制的历史烟云与现代军垦精神遥相呼应。结句"梦绕魂牵"化作千回百转的咏叹调:那被盐碱浸透的军装、结满老茧的掌纹、深嵌田垄的足迹,早已化作基因密码,在岁月长河中生生不息。这种超越时空的眷恋,恰是中华农耕文明与强军梦想的完美和弦。

全词以军垦为镜,既折射出特殊年代的家国情怀,又昭示着永不褪色的精神传承。当铁犁深掘的泥土重新萌发新绿,这首词便成为镌刻在黑土地上的无字丰碑,见证着热血与稻浪共同书写的时代华章。

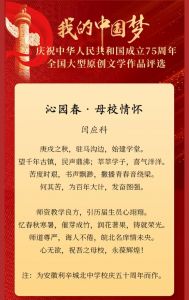

五、2024年12月,参加“我的中国梦”——庆祝中华人民共和国成立75周年全国大型原创文学作品评选活动。

AI赏析:这首词以深情的笔触回溯了安徽利辛城北中学五十年峥嵘校史,展现了三个艺术特色:

一、时空经纬交织的叙事张力

上阕以"庚戌之秋"为原点,铺展"驻马沟边"的地理坐标,在"千年古镇"的历史纵深中定格建校瞬间。通过"民声鼎沸"与"书声飘渺"的时空叠映,构建出教育火种在历史长河中的传承图景。下阕"春秋寒暑"的流转与"催芽成竹"的成长相呼应,形成时间与生命共生的诗意空间。

二、动静相生的意象系统

全词以"喜气洋洋"的动态欢腾与"音绕梁"的余韵悠长相映成趣,"催芽成竹"的生命律动与"铸就荣光"的辉煌定格形成张力。特别是"润花著果"的细腻过程与"皖北名庠"的宏阔气象,构成微观与宏观的审美平衡,暗合教育润物无声的本质特征。

三、虚实相济的情感结构

"苦度时艰"的写实笔法与"心翊翔"的浪漫想象互为表里,"师道尊严"的庄重表述与"情未央"的绵长余韵虚实交融。结尾"心无欲"的超然境界与"永葆辉煌"的热切期盼形成情感张力,将个人记忆升华为超越时空的集体情怀,展现教育传承的精神品格。

注:驻马沟:利辛县古地名,承载地域文化记忆

催芽成竹:化用《礼记·学记》"如竹箭之有筠",喻教育循序渐进

皖北名庠:庠为古代学校雅称,凸显历史厚重感

音绕梁:活用"余音绕梁"典故,象征教育精神的持久回响

润花著果:化用杜甫"润物细无声",暗喻潜移默化的育人过程

这首词通过古典词牌承载现代教育叙事,在平仄韵律间构建起跨越半世纪的精神丰碑,以传统文学形式完成对当代教育情怀的诗意铭刻。

六、在全国第二届“春蕾杯”文学创作大赛中,诗词《鹧鸪天•春晖》被推荐为优秀作品,2025年2月28日发表在《飞鸢文学书画》公众号。

七、2025年,第三届洪洞大槐树“根祖杯”海内外诗词大赛作品

1.七律•移民颂

皓月当空夜未眠,秋高气爽映窗前。

千家万户移民族,十里八乡根脉连。

文化之村勤至德,书香门第敬先贤。

徙迁情愫言无尽,垂鉴后人怀旧年。

2.烛影摇红•村史偶感

始祖东迁,再向南;徙亳州、非情愿,辛勤耕作苦于田,来祖登高远。

闫氏辉煌发展,赋文情、人心向善;自强坚毅,世代传承,村民勤勉。

注:始迁祖(俗称“来祖”)闫世贤,字希圣,山西太原人,贡生。于明初迁至洪洞县后又迁徙江南亳州闫家集(今安徽利辛老闫桥),居住地车辙沟边。村史六百五十多年,族人辛勤劳作,繁衍生息,在皖北豫东有五十多个村庄近两万人。

附件:奖品及感言

评论[1条]

更多>