白膜

白 馍

作者/张朝今(陕西)

我对白馍的念想由来已久,最早要追索到人生的初次记忆吧!听老人说:“三岁看记事,七岁看做人。”如此推断,大约在我三岁上下的时候,父亲牵着我的小手,第一次带我去洛峪街赶集。

洛峪街三天一集,为便于记忆,不知哪位高人编了个易学好记、又朗朗上口的顺口溜:“一四七上洛峪,二五八下银花,三六九中村走”。每逢“一四七”,便是洛峪逢集日,几十年雷打不动。

每每逢集,四邻八乡的乡亲们,如同赶庙会、看热闹一样,或挑着、或背着、或牲口驮着,从自家口里省下来的红薯、洋芋、萝卜等杂粮,或核桃、柿饼、瓜果之类的副食品、亦或是山货、柴草啥的,希望换回一些粮食,贴补一下生计,还奢望卖上一两个小钱儿,打些油盐酱醋生活不可或缺的东西。

娃们不解,不愿把自己的“口福”卖了去,大人总是没好气地训斥道:“不卖,你吃啥,这些东西能填饱肚皮啊?”

政策回暖的时候,手艺人会织个席、编个筐、做个板凳桌椅啥的,上街卖卖。笨拙的人,也会依靠自己的蛮力气,上山挖抓一些山货,或是砍拾一些柴火,背到集市上卖的,即便换回几块硬嘣儿,他们也会心满意足地捏着毛二八分钱,痴痴地乐一阵子,甚至蹦高喊着:“我也挣钱喽!我也有钱咧!”

那一天,集市人山人海的,父亲怕我被踩着、碰着,把我高高举起,两腿一分,架到他的脖子上,骑马一样。父亲结实的肩头就是我的“马背”,厚厚的双手就是我的“马鞍”,头发、胡须就成了“缰绳”,我得意极了,嘴里肆意喊着:“嘚驾---”催着父亲跑个不停。

我居高临下,顿时,觉得自己长大了、长高了,高高在上,威风凛凛。一会儿,指挥父亲朝东;一会儿,又指挥父亲朝西。

蓦然间,一股好闻的馍香扑鼻而来,我仿佛打了鸡血一般,扯着嗓子叫唤着:“白馍,我要吃白馍馍”。

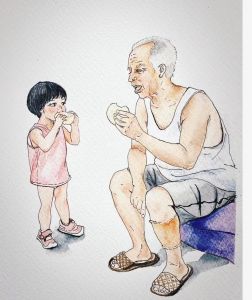

其实,父亲卖草鞋挣了几毛钱,原打算要给我买馍吃的,就依着我,疾步赶往食堂,细细发发从怀里掏出来一毛钱,买了一个刚刚出笼的白馍,捧到鼻尖闻一闻,高高隆起的喉结上上下下滑动着,咽了咽口水,一口没舍得吃,囫囵递给了我。

我年幼无知,不顾心疼父亲,猴急地接过白馍,狼吞虎咽地下肚了。然后,满足地打着饱嗝,惬意地将小脑袋依偎在父亲大脑袋壳儿上,一摇一晃地回家了。

这是我人生第一次吃白馍的记忆,至今想起仍然口舌生香,意犹未尽。有人说,胃是有感情的,打小我的味蕾就认定了白馍好吃,固执地以为白馍是世界上最好吃的东西,总想着啥时候能够美美吃上一回呢!

那时候,父母囊中羞涩,哪能天天满足我的馍瘾,只好哄骗说:“下一集,等下次逢集,给我娃买馍吃。”

我抱着幻想,盼呀、等呀,等呀、盼呀,等不着了就装病耍赖皮,冲着妈妈喊:“妈,想吃白馍,娃想吃馍馍嘛!”

没人理会,我就哭着腔,一声接一声叫唤:

“我要吃馍,我要吃食堂的白馍嘛!”

起初一两回,父母信以为真,在鸡窝里摸两个鸡蛋,或挑一串儿红辣椒,急急火火上街换一个白馍回来。哪成想,白馍到口,我的“病”不治自愈,一蹦三尺高,活蹦乱跳起来。

事不过三,父母发现了端倪,每常不予理睬。果然有病了,蔫蔫的,妈妈急切切地问:“我娃想吃啥哩?”

“想吃食堂的白馍哩!”我仍旧一个念想。

自此,食堂白馍就成了我的执念,时不时还盼着自己病一场,能够吃上一回白馍呢!

小时候,山里条件差,玉米糊汤就黄馍成了家常便饭,只有过年的时候才能吃一回白馍。平时,娃们想吃白馍了,父母就从家里翻腾一些东西,去食堂换回一半个馍。实在翻不到东西了,去食堂记个账,赊一个白馍回来。

妈妈熬愁,上顿下顿糊汤,怕正在长身体的娃们受不了,就变着花样儿做些摊玉米饼、贴玉米溜子、熬玉米糁子之类的精细玉米食品,调剂调剂口味。父亲也指望着队里能够活泛一些。

“龙口夺食”,生产队沿袭了“吃食堂”的惯例,实行一分工一两蒸膜的奖励。父亲欣喜万分,准备凭苦力给娃们挣点儿白馍回来。

傍晚,妈妈领着我和弟弟接父亲,看到父亲微笑着走来,好像凯旋的士兵,一脸地欢喜。近前,父亲忙不迭地解开包裹皮,双手颤颤的,生怕拿不稳,跌碎了似的。打开一看,使人一惊,包袱皮里躺着一个婴儿枕头似的大白馍,约莫有一二斤哩!妈妈连声赞叹:“好大的馍哟!”

看见我们娘儿仨高兴了,父亲从心底里溢出一种欣慰,疲惫而又憔悴的脸上,泛起一层薄薄的红云,仿佛补充了一个大白馍的能量。喜滋滋地抚摸着我和弟弟的头,说:

“我娃有馍吃啦!”

“嗯嗯嗯--”我们边吃边满意地点点头。

除了“龙口夺食”能挣来白馍外,交公粮也是有白馍供应的,父亲一次也不放过。记得,我十五岁那年,考取了离家十五里外的中村中学,打从我上中学起,父亲就格外上心交公粮的活,总是主动请缨,积极参与。队长知道他的心思,说:

“良宝,你不就想给娃挣个白馍嘛!我答应你就是了。”

于是,我上中学的三年里,父亲年年都争取到了交公粮的机会,既是重病在身,也一次没拉,每一次都给我送一个雪白雪白的白馍馍。

在我临近毕业的那年夏季,一个闷热闷热的中午,同学们午休了,学校静悄悄的。父亲交完公粮,挣回两个白馍,他自己吃了一个压压饥,把另一个白馍送到学校。

找到我,啥也没说,用手指指背篓,意思是“交公粮来了”。取出那个白馍递给我,用手势让我趁热吃了,见我大大地咬了一口,满意地按了按我的头,示意我睡下。而后,轻手轻脚地走了。我爬到窗口看到重病缠身的父亲(胃癌晚期)佝偻的背影,还有为了止疼腰间那根勒得紧得不能再紧的黑腰带,我的眼睛模糊了,不觉潸然泪下,不能自已。

父亲呀!如今我们的日子好了,过上了“小康”生活,顿顿白馍已属平常,您在天堂可曾“小康”?

【作者简介】张朝今,笔名今朝,商洛人。中华作家网签约作家,中国作家库一级会员作家,中国乡村人才库作家,中国作家网会员,华夏精短文学学会会员,西部散文学会会员,天津散文研究会会员,西安作协会员,未央作协理事。从事文字工作和文学创作三十余年,在军地省(军)以上刊物、知名微刊发表作品300多篇,30多篇获奖。并有优秀作品入围《中国好文章》,荣获全国原创文学大赛一等奖,全国诗词散文大赛一等奖。

评论[0条]

更多>