专栏作家何大齐出新书,重拾记忆中的四合院

《四合院的孩子》是何大齐先生近日出版的一本图文并茂的回忆录。时间跨度为上世纪40年代到50年代,记录了一个小男孩看到和感受到的北京四合院的生活情景——从院子的格局到屋内的家具陈设,从屋外院中的花草树木、猫狗鸟虫到衣食住行、年节礼仪,从孩子们的学书习字、娱乐游戏到父辈往来的旧雨新知等。凡此大事小情,都真实地再现了那一时期生活的样貌。

何大齐生在北京,长在四合院,曾经创作过许多关于自己少时北京的画作,并写下了与之相关的逸闻掌故。但这些描绘多为市井百业、民风民俗,虽为亲历,却是旁观者的角度,对于发生在四合院里最为真切的自身生活反倒是鲜有涉及。如今这个小男孩已是耄耋老人,他用入情的文字,用富有意趣的图画,重建了一座记忆中的四合院,带读者返回已然消逝但永远纯真的生命时光之中。书中的点滴记述,既是对七十多年前一户平凡北京人家的个体微观,更有对一个时代、一座城市的共情。

四合院中忆四合院

年过八旬的何老又出书了。

新书发布会就在离这个四合院不远的西四地铁口砖塔胡同口一间小小的书店“正阳书局”,书店外面的院子里,就是万松老人塔。“我小时候就生活在这样的四合院,坐在这儿,往事就像过电影一样想起来了。”何大齐对来参加新书分享会的读者们说,树荫影影绰绰晃动在何老脸上,将时间拉慢。

何大齐老先生1940年生于北京,1964年毕业于北京师范学院中文系,在《北京晚报》五色土书乡版面所设专栏“老北京风情”受到颇多读者喜爱。作为一直与何老合作的“小编”,自然要来悄悄探访一下现场。

何大齐出生在故宫东北方向不远的一个叫孟家大院的胡同里。五岁时父亲购置了新居,遂搬到西安门北黄城根二十三号。这是一座三进的大四合院,在这里,全家居住生活了二十多年,直至一九六六年迁出。

一九四五年初春,何大齐一家搬进了西黄城根一座三进的四合院,这是一座有近三十间房的大宅院,总面积有一千四百多平方米,院子里的大槐树,“三个孩子都合抱不过来”。因为西黄城根大街是南北向的,所以何大齐家的大门是坐西朝东的。有现场的读者问:您家为什么能买得起这么大的院子呐?这可能也是坐在书店旁的四合院听何老讲故事的读者们心中的好奇。

何大齐的祖父母育有六个儿女,何大齐听祖母说,祖父是北洋政府农商部的官员,而且擅长书法,常常有人来求字,北京有些大的店铺的牌匾就是请他书写的,所以祖父的收入能养活一大家子人。

然而在何大齐父亲十七岁时,祖父染上了肺结核病,无药可治,很快就离世了,只留下他的祖母带着一群孩子,生活难以支撑。这时,他的父亲因为从小在教会学校学习,精通英文和法文,主动提出要去上海闯荡谋生。何大齐听父亲讲,当时祖母在去前门火车站为父亲送行时,难舍难分,拉着他的手说:“咱们不去上海了,我不放心啊!”可是父亲决心已定,在1929年独自踏上了去大都会闯荡的漫漫长路。

幸运的是,上海当时公司林立,父亲凭着流利的外语,很快在一家德国洋行找到了工作,是在一家医药公司推销医药产品。因为他的勤奋努力,收入越来越多,他把挣的钱都寄回北京来,供弟弟妹妹们上学。

后来,何大齐的父亲与母亲结婚,在上海生下了他的两个姐姐。再后来,他的父亲被派回北京的公司工作,全家人又回到了北京。当从上海回北京时,何大齐的母亲怀着他,在景山东一条叫孟家大院的胡同里租了个院子。“有人说,幼儿的记忆会随着年龄消失,但有些特殊的事会在脑海里保存一辈子。”何大齐这样说。

留声机传出“夜来香”

何大齐老人家的家庭,可能有点特殊,但也是那一代很多家庭的缩影——一大家子人住在一起,同时接受着中国传统教育和西方思想的浸润,教育上也是中西合璧。

何大齐的父亲是在教会办的法文学校读书,老师是法国人,课堂是法语教学,他的叔叔后来又在上海就读了法国人办的震旦大学医学院,后回京当了医生、医院的院长。他们的书柜里有许多英文、法文书籍,平时穿西装,来往的朋友中有不少外国人,爱喝酒,但是不喝白酒,家里的酒柜中摆放的是威士忌、白兰地、朗姆酒,吃面包要抹黄油奶酪。

从这些外在的习惯看,何大齐的父辈已经非常“西化”了,但是他们骨子里又对中国的传统文化如痴如醉——四合院中的家具布置,都是中式的花梨、紫檀、红木等,穿衣镜、太师椅、美人床、国画条屏等一样不少,院子里鱼缸养着鱼,秋天会吃蟹,冬天去市场买羊肉吃炙子烤肉。房间里,处处挂着山水花鸟和书法作品。

何大齐的父亲和叔叔迷恋京剧,每天吃完晚饭,就聚在前院南屋,叔叔拉胡琴,父亲唱梅派的旦角名段。平时不但经常看演出,还认识不少梨园名角,时常来往请教,在家刻苦练习,有时还全副装扮上台演出。

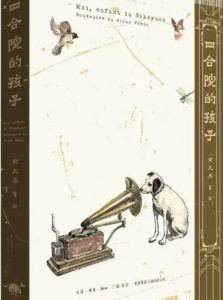

书封面上画的一台老式留声机,平时会放很多京剧唱片,一些百听不厌的唱段,小时候的何大齐就常常坐在旁边反复听,七十多年后,他还能脱口而出几句片段。这台留声机,是何大齐的父亲上世纪三十年代在上海购置的,回北京工作时随行李运回,成了一家人的宝贝。

何大齐记得姑姑喜欢用留声机播放西洋歌剧,祖母听不懂,就问,“这鬼子在嚎什么啊?”有时全家开交谊舞会时,留声机里就放李香兰演唱的《夜来香》。

这样专业的“票友”,演出结束卸妆后,又换回西装,讲起法语,开着福特汽车回家的场景,在年幼的何大齐心中暗自感慨:“这么两个相悖的画面,在我家四合院里和谐地重叠着。”

老北京有许多大家族,何大齐说,就像在他儿时回忆的何姓家族中,有血缘关系的人可能有上百人之多,一对夫妻六七个孩子,孩子又结婚生子,家族自然越来越大,何大齐的祖父排行第九,祖母便是人称“九婶、九大妈、九奶奶”,何大齐心中的祖母就像《红楼梦》中的贾母那样,是一家人的大家长,老祖宗,全家人都围着她讨她开心。

不过这个“贾母”性格也是极为鲜明,在何大齐书中《祖母的生日》一文中他就写到,祖母生于一八八二年光绪年间,那时女孩子都要缠足,但家人给祖母缠足时她就寻死觅活,把裹脚布全拆下来扔了,这个脾气,家人也就只能放弃,所以她成了那个时代罕见的“天足”妇女。何大齐用“个性强、脾气大、读书多、主意正”形容自己的祖母。

这样一位意志坚强的女性,四十岁守寡,将年幼的六个孩子拉扯大,在最艰难的日子里,也坚持要让每个孩子读书受教育。但何大齐的祖母也有专断的一面,那时,“三叔”在平安医院当院长,一位评剧名角总去找“三叔”看病,两人互生情愫,爱上彼此,但祖母的封建老思想却强烈反对儿子和一位唱戏艺人结婚,后来,“三叔”终生未婚。

上一篇: “番薯记”里的文学概念

评论[0条]

更多>