纺车嘤嘤

纺车“嘤嘤”

作者 /张朝金

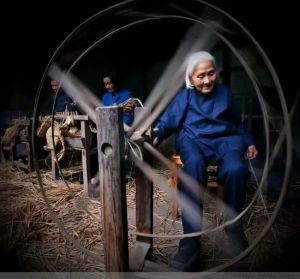

妈妈的纺车,自打我记事起,就有了它的身影,多少个日日夜夜,多少个春夏秋冬,陪伴着妈妈的一生。

虽然,妈妈已经逝去,纺车落于沉寂,再也听不到它“嘤嘤嘤”凄婉的笑声。然而,静静躺在尘埃中的纺车,却无言讲述着妈妈的故事。

听妈妈说,她儿时与这辆纺车结缘,日日陪伴着外婆,在纺织声声中成长。她清晰记得:外婆一手有节奏地摇着纺车,一手拇指与食指捏成鸭嘴状,徐徐抽捻出蚕丝一样的棉线,从脚尖抻至头顶,又从头顶缩回至脚尖,一俯一仰,非常舒展,宛若曼妙的舞蹈,很容易勾起少女的好奇和爱恋。外婆一边教妈妈纺织,一边苦口婆心地劝道:“女儿家不会织不会纺,一辈子难嫁好儿郎。”

妈妈心灵手巧,自幼接受外婆言传身教,学得一手纺织手艺,小小年纪就成为村上的“纺织小能人”。妈妈有节奏地摇起纺轮,纺车伴着摇动的节奏,吟唱着动听的音律,一转一拉一抻的姿势,十分的优美。

妈妈积年累月地摇啊摇、摇啊摇,把一朵朵棉花捻成一根根棉线,纺成一个个线穗,经过络线、浆线、经线、印线,一梭一梭织成布匹,浸染成各色布料,再一针一线缝制成儿女身上夏单冬棉的可身衣裳,一家穿的戴的、铺的盖的,全出自妈妈的纺车。妈妈的纺车摇走了无数个苦难岁月,摇来了儿女们的温暖。

(一)

上世纪四十年代,父亲投身西北军,中条山打鬼子兵败,退役回到家中,与母亲在废弃的牛圈成婚。然而,国民党认定父亲为“逃兵”,四处张贴通缉令;游击队说父亲是“白匪军”,也被列入“清算”名册。父亲怕连累家人,背起猎枪远逃南山避难。

是夜,满天乌云变化着似龙非龙的模样,张牙舞爪,十分恐怖。不时一个炸雷,一道闪电划过,惊悚异常,使人不寒而栗。妈妈眼皮跳得厉害,没有一点儿睡意,挑灯为东家纺织手中的活计。岂料手脚不听使唤,棉线纺得极不匀称,织出的布也不似往日那般平滑细腻。

交工时,东家极不满意,扬手将妈妈捧在手里的布匹打落在地,劈头盖脸就是一顿数落和责难。妈妈非常恐惧又委屈,一边收拾散落的布匹,一边含泪解释自己的难处及个中原因。谁知却忤逆了东家的“龙鳞”,反倒更加气急败坏地摔摔打打,抬脚踹折了纺车的龙骨,哼声二气地扬长而去。妈妈孤儿寡母无力抗争,只好将眼泪往肚里吞。

妈妈拾掇拾掇破损的纺车,收起糟透了的心绪,昼夜不停地为东家返工。心说:“再怎么的,也不能败坏了自己的手艺,断了今后的生计。”

冬夜寒风刺骨,牛棚四面透风,没有一点儿暖意。老人言:“针鼻儿大的孔,斗大的风。”西北风小刀似的,“嗖嗖嗖”地直往屋里钻。小小火盆,铲一锹做饭后的余火,烘热了前心,却凉透了后背,妈妈冻得直打牙磕子,“咯咯咯”的响个不停。妈妈硬是凭着“人活一口气,佛争一炉香”的倔劲,满满意意地为东家交了活儿,挣得了微薄的工钱,勉强维持着生计。

(二)

五十年代,“人民公社”热火朝天,妈妈的纺车归了集体纺织队。纺织队由村会计负责,妈妈被指定为监督员,负责技术指导和质量把关。

纺织队既无厂房,又无设备。各家主妇自带纺车,集合于公场大柿子树下,即为露天“纺织厂”。“纺织厂”位于洛峪河畔,一株上百年的大柿子树遮天蔽日,树下有一合直径约莫4米的石碾盘。几十辆纺车密密匝匝螺纹儿似的排开,一同摇起,嗡声一片,仿佛细雨穿过竹林,又似群蜂越过山溪,非常壮观。

妈妈监工极其认真,哪怕裸露一点儿线头儿,也必须返工。会计急吼吼冲妈妈发脾气:

“返工返工,拖了工扣你的工分。”

有道是:“工分,工分,社员的命根。”“扣工分”如同停发了工资,是人人惧怕的处分。妈妈即急又惧,只好独自加班返工不合格的产品。

夏夜,山里蚊虫生猛得厉害,个大嘴长,进攻性很强,隔着衣服也能一针见血。夜幕降临,蚊虫成群结队地哼着“嗡嗡嗡”的呐喊声,一波又一波围着妈妈打转转,还强盗般瓮声瓮气地吼着:“肉,吃一口,肉,吃一口”的呼号,一嘴扎进妈妈的皮肉,登时鼓起密密麻麻的肿包,奇痒难忍。

小小年纪的姐姐,一会儿替妈妈扇扇驱蚊,一会儿拍打妈妈身上吸血的蚊虫,“啪-啪-啪”连拍几下,登时吓傻了,哭喊着:“妈,血、血呀!”母亲摸摸姐姐的头,抿笑着说:“不怕,小虫儿咬一口,不咋的?”

(三)

六十年代初期,妈妈的纺车回到了身边,如同枯萎的树苗挂了一剂“碧绿”营养液,一家人的日子又有了盼头。

然而,好景不长,“割尾巴”风起,妈妈天天与“小分队”藏猫猫、“打游击”。妈妈人缘好,净是打掩护的人;妈妈人机灵,从不与“小分队”起冲突,我们家渐渐成了没有“尾巴”的放心户。

中午,午休时分,妈妈把纺车搬到楼上,为纺轴润足了油,以防发出声响。再用一块棉被严严实实地蒙住窗口,避免被人偷窥。准备就绪,妈妈轻手轻脚地摇起纺轮,期望能够纺出一斤半两,换来一分一文的收益,给清水锅里添一点儿油水;夜里,妈妈将纺车搬到地窖里。地窖比较隐蔽,只是空气不够流通,昏昏暗暗的。夜半三更,妈妈从地窖出来,鼻孔、眼窝被煤烟熏得黢黑黢黑的,不住地打着喷嚏。幼时,我的心性没长开,常常不解地问:“妈,纺恁多线干啥嘛?”妈妈总是笑笑说:“防备你冻着饿着啊!”

(四)

七十年代,改革大幕徐徐开启,妈妈的纺车从“地下”转到了“地上”。

妈妈瞅准供销社收购麻绳的机会,尝试着用纺车纺绳的营生。进山劳动时,妈妈抽空薅一捆亚麻或龙须草,回家通过浸泡、抽麻、漂白、晾晒等工序,便尝试着开始纺绳了。纺绳不同于纺线,皮麻韧度高、弹性好,手摇纺轮要使很大的力气,力量不够麻绳松松垮垮的,没有张力。妈妈第一次纺绳,没有经验,经过纺了拆、拆了纺,慢慢摸透了纺绳的脾气。

第一批纺绳出炉,妈妈高兴极了,如同捡了个“金元宝”,爱惜备至。精心挑选了父亲新编的筐子,洗了又洗、擦了再擦。然后,把纺得的绳子整整齐齐盘到筐子里,再庄重地盖一条手巾,好像行门户走亲戚一般,满心欢喜地送到供销社收购站去。

收购员是个妙龄女娃儿,留着两条长辫子,柜台里忙来忙去,辫子一摆一摆的,婀娜多姿,甚是漂亮。却目中无人,没有一点儿“为人民服务”的意思。

“娃,你验验我的货嘛!”妈妈心急,满脸堆笑地问。

“不肖看,验不上的。”女娃漫不经心的乜了一眼回道。

“这娃,你看都没看一眼,咋就验不上嘛?”妈急了。

“你叫常和来,我听常和的。”妈妈催促着。

常和是供销社的老人手,人如其名,常常和和善善的,是大家公认的“人民服务员”,和街坊四邻处得亲人一般。

不大一会儿,常和笑盈盈地来了,进门就对妈妈嘘寒问暖:

“婶子,您来咧!甭急,我看看。”

说着掀开绳子,细细打量了一番,抬起头,面有难色,苦笑着说:“婶子,货是疵了点儿,您看咋办?”

妈妈一听,常和话有余地,腆腆地央求道:“第一次纺绳,没有经验,你就将就着收了吧!”

常和挠挠头,艰难地从牙缝缝里挤出两个字“好吧!”

“可是,只能按最低等次2毛5一斤收哦!”常和又补充了一句。

“收吧,收吧,一分钱也行呀!”妈妈感激的应允着。

妈妈依靠勤劳双手,第一次换来了2.5元现钱,很是满足。手里捏着2元“大钞”,左看看右瞧瞧,又捧到鼻尖深深吸了一口气嗅了嗅,翻来覆去摩挲着。然后,掏出手绢将2元票票包了又包,喜滋滋地揣进怀里,嘴嘟着好像含了一颗水果糖似的,满意地走了。没走两步,又意犹未尽地回头看看供销社,嘴里嘟囔着,算账似的,心里盘算着什么。然后,紧走几步,去西街食堂买了我们最爱吃的花卷馍馍,高高兴兴回家了。

自此,妈妈尝到了甜头,整日琢磨着如何把绳纺好。功夫不负有心人,妈妈的纺绳渐渐有了名气,成了供销社的样品,每次验收都给最高等级,价格是原来的2倍,妈妈甚是满意。

久而久之,妈妈不仅学会了纺麻绳,还学会了纺草绳。纺绳手艺传开,我们村成了有名的“纺绳村”,富了一方人。

(五)

八十年代,姐姐远嫁山外,二嫂母女随军入疆,我也参军去了部队,妈妈的心一同飞向了天南海北。

“嘀铃铃”,邮递员一声清脆的铃声,如同枝头的喜鹊报喜,妈妈欣喜万分,小碎步鼓点似的,仿佛迎接归来的儿女。那一刻,对于妈妈一等一重要的是接到娃们的信,正所谓:“家书抵万金”。

起初,妈妈对信好奇而又陌生,狐疑那么多的家常话咋能装进薄薄的信封里。接到信,她总是笑眯眯的,一会儿举过头顶曜曜,一儿会儿贴到脸颊上暖暖,一会儿又放到手心掂掂。对着信自言自语念叨着:“谁想我啦?是儿啊,还是女儿啊?”

读信时,妈妈喜欢摇着纺车听,说:“摇着纺车,才是拉家常哩!”大哥一字一板地念着,妈妈一圈一圈地摇着,信里的话语仿佛从纺车中摇出来似的,咋就那么中听,那么暖心。当听到二哥去新疆要坐三天三夜的火车,我去陕北要坐两天的汽车,她惊呆了,半天没有缓过神儿来。半会儿,痴痴疑疑地自言自语:

“怕是把我娃拉到天边去了啊!?”

慢慢的,妈妈恋上了信。她常常根据枝头喜鹊“叽叽喳喳”的叫声或是纺车嗡鸣声,判定会不会来信,应了古人“琴音高亢,贵人来访”的说词。

儿行千里母担忧。妈妈不会写不会画,只有依靠纺车排解心中的思念和牵挂,再一针一线为儿呀孙呀的纳鞋、织垫、绣兜兜。

“金鱼是给孙儿绣的,孙孙儿爱鱼”

“龙是给儿纳的,我娃属小龙”。妈妈逢人就得意地介绍她的作品。

“你儿是公家人,看不上你这土玩意儿。”有人打趣说。

“我拿心丝儿绣的,母子连心,我娃一准儿喜欢的。”说着,妈妈幸福地咧开嘴笑了,笑得那么美、那么甜。

(六)

九十年代,妈妈的纺车已无“用武之地”,古稀之年的母亲,依旧依恋她的“老伙计”--纺车。时而,安安静静地坐在纺车旁,端详半晌;时而,叨咕曾经同纺车度过的风风雨雨;时而,情不自禁地轻柔摇起纺轮,听一听“嘤嘤嘤”悦耳而又熟悉的声音---似思念、似回忆,似享受、似陶醉。似乎,妈妈摇的不是纺轮,而是对往事的绵绵回忆和对纺车的深厚情义。

那年冬天,纺车的主人逝去, 纺车声戛然而止,再也听不到纺车“嘤嘤嘤”的欢声笑语,山村少了纺车嗡鸣的韵律,庭院没有了往日的生机,生活少了一道滋味……

几十年过去了,妈妈的纺车早已成为历史,但妈妈纺车的声音,依然在老家屋梁萦绕,在我记忆里转动不息……

【作者简介】张朝金,笔名今朝,商洛人。中华作家网签约作家,中国作家库一级会员作家,中国乡村人才库作家,中国作家网会员,华夏精短文学学会会员,西部散文学会会员,天津散文研究会会员,西安作协会员,未央作协理事。从事文字工作和文学创作三十余年,在军地省(军)以上刊物、知名微刊发表作品300多篇,30多篇获奖。并有优秀作品入围《中国好文章》,荣获全国原创文学大赛一等奖,全国诗词散文大赛一等奖。

上一篇: 父亲背上的“暖阳”

评论[0条]

更多>